醉酒型危险驾驶犯罪专项分析

近年来,机动车数量大幅增长,违法驾驶行为也随之增多,特别是酒后驾车现象仍较普遍。自2016年至2023年醉酒型危险驾驶犯罪(以下简称醉驾)在我区持续高发,迅速发展为第一大犯罪类案,成为社会治理的一大隐患,亟须引起各方高度重视多措并举进行综合整治,现对这一问题作一简要分析。

一、总体情况

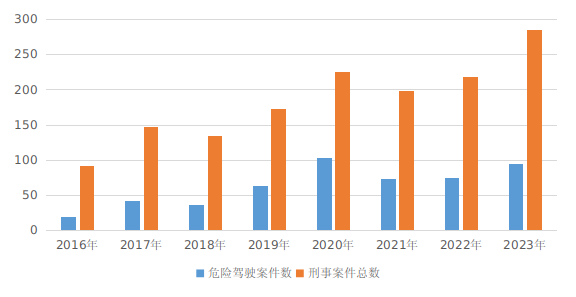

2016年至2023年,巴中市恩阳区人民检察院院共受理移送审查起诉刑事案件1475件,其中危险驾驶案件506件。这506件案件中,仅1件运输危险物品构成危险驾驶罪,其余505件均属醉酒型危险驾驶,醉酒型危险驾驶已成为我区第一大犯罪类案,案件量高居各类刑事案件首位,占全区刑事案件总量的34.54%,特别是2020年我区危险驾驶案件占全区刑事案件总量比例高达45.58%。

2016年2023年,巴中市恩阳区人民检察院审结506件512人醉驾案件,其中提起公诉357件357人、情节轻微不予起诉146件152人、侦查机关撤回1件1人、退查未重报2件2人。

对于以危险驾驶罪提起公诉的357人中,判决已生效357名,宣告缓刑的有155人;宣告实刑的有201人;情节轻微,免于刑事处罚有1人。2016年至2023年,全区危险驾驶案适用实刑的比例为56.3%。

二、案件特点

(一)、犯罪主体

1、青年占比高。依据联合国世界卫生组织对年龄段的划分,从涉案人员年龄分布情况来看,18岁至44岁的青年267人,占比高达52.15%;45至59岁的中年人222人,占比43.36%;60岁以上的老年23人,占比4.49%。表明中老年人实施该类犯罪较少。

2、中低文化程度者占比高。从涉案人员文化程度情况来看,中低文化程度占比高,其中文盲、半文盲8人,小学127人,初中241人,职中22人、高中75人,大专26人,大学本科12人,硕士研究生1人。将初中及以下文化程度的人员进行统计,占比73.08%。通过数据分析表明危险驾驶犯罪的人员整体文化程度不高,但也不可忽视的是,高学历的人在该类犯罪中占比也已经占到了7.21%。

3、无固定职业者占比高。512名涉案人员中,农民95人,占比18.55%;无业人员74人,占比14.45%;进城务工人员190名,占比37.11%;个体劳动者93人,占比18.16%;工人17人,占比3.32%;公职人员37名,占比7.23%;职业为司机的有6人,占比1.17%。数据显示,农民、无业人员和进城务工人员所占比例相对较高。而从工人到公职人员,犯罪人数则大幅下降。可以看出有固定单位的人员具备一定的身份约束性,而约束性程度则与单位性质职务级别成正比。可见危险驾驶行为入刑,对有正当职业的人员具有一定的威慑力,但是我们也需要特别引起注意的是有1.44%是长期从事驾驶职业的人员,可见在该行业中对酒后驾驶行为危险驾驶犯罪的法制宣传教育还不到位。

(二)案件事实

1、从涉案机动车类型情况看,两轮摩托车占37%(非营运),三轮车占2.5%,小型汽车占59%(非营运),面包车占1%,越野车、重型货车各占0.5%。该结果显示犯罪人驾驶的车辆以小型汽车、二轮摩托车为主,且均为非营运车辆。

2、从案发原因看,有68.86%的驾驶人员是由于公安机关设卡或执行中被查处,31.14%的案件是由事故或纠纷引起,即被告人在驾驶过程中发生交通事故或者因交车辆驾驶不当引发了纠纷,通过报警导致案发。这表明设卡检查是我区查获危险驾驶行为的重要途径,也反映出目前我区公安机关对酒后驾驶查处力度较大,而出现交通事故或者纠纷选择报警后导致危险驾驶案件的案发具有一定偶然性。驾驶人员醉酒后驾驶机动车容易心存侥幸,也是危险驾驶行为虽已入刑,但仍然居高不下的原因之一。

3、从血液酒精含量看,深度醉驾者占比不低,刑法规定血液中乙醇含量80mg/100ml以上的,属于醉酒驾驶。数据统计分析,血液中乙醇含量80-100mg/100ml的有19件,占比3.75%;100-160mg/100ml的有173件,占比34.19%;高于160mg/100ml的有314件,占比62.06%。其中血液中乙醇含量高于300mg/100ml的有5人,最高的竟然高达397mg/100ml,超过醉驾标准的五倍。

4、从犯罪发生的时间地点来看,有显著的时间性和地域性,通过统计发现案发时间为白天时间的有75件,占比14.83%;晚上六点至凌晨12点的有340件,占比67.19%;凌晨12点之后的有91件,占比17.98%。同时在市区、乡镇主干线路段案发的高达418件,占比89.76%。由此可见危险驾驶犯罪案主要集中在晚间的主干线路段,这与晚间聚餐饭局较多有一定关系,驾驶人员往往在吃饭喝酒后抱着侥幸心理开车上路。从犯罪情节看,具有发生事故或事故后逃逸、血液酒精含量超过200mg/100ml以上等从重情节的比例较大。

三、成因分析

(一)“酒文化”影响根深蒂固。深受劝酒等不良风俗习惯的影响,人民群众日常交往,走亲访友的过程中,以酒待客,以酒会友的风俗习惯影响至深,不醉不归,一罪方休等陋习,使得不少驾车者在酒桌上大量饮酒,这是造成危险驾驶案件频发的重要原因之一。而中国的饮食风俗习惯常设宴于晚间,使得晚间聚餐后醉驾行为较多。

(二)侥幸心理作祟。很多驾驶人虽然已明知“醉驾入刑”,但饮酒后仍存侥幸心理:一方面他们认为自己驾驶技术高超,喝点酒对行车安全不会产生影响。另一方面又认为不会这么巧合被公安机关设置的执勤卡口查获。从对醉驾者的讯问笔录可以看到,他们虽然都对其中醉酒驾驶行为追悔莫及,但在问及"为什么在明知喝过酒的情况下还要驾车”时,绝大多数人都认为"自己还清醒,还可以继续驾驶”或者”都深夜了而且地方也比较偏僻,应该不会有交警”或者“离家也近,开车距离短,应该不会出事的,也不在意”等等。

(三)刑罚未能形成有效震慑。虽然“醉驾入刑”已实施十余年,醉驾行为总体上得到相当程度的遏制,但危险驾驶罪的法定刑为“拘役并处罚金”,且在司法实务中,对此类犯罪的处理呈日趋温和之势,不起诉和适用缓刑占有相当大的比例,柔性司法固然对于公职人员尚有拘束力,但对于非公职人员则不能起到较好的惩罚效果,同时现实中有些危险驾驶行为较为恶劣,判处拘役难以做到罪刑相适应。如多次危险驾驶的,因不符合现行法律关于“累犯”的规定,不能实行法定刑升格,不能体现罪刑相适应并有效发挥刑罚的震慑作用。

四、几点建议

一是依法惩治不容放松。尽管近年来社会上醉驾去罪呼声高涨,但醉驾对公共安全和社会秩序的现实危害性仍然不可否认,甚至部分人群一再挑战法律底线,明知故犯,屡犯不改,造成危险驾驶长期居高不下。在此情形上,不但谈醉驾去罪为时尚早,相反还应加大对此类犯罪的打击。鉴于司法文明关于严格适用自由刑的理念不容突破的实际,可以考虑加大对实行犯的财产惩处,如审判机关判处罚金,可以提升较大幅度,赋予检察机关必要的财产处罚权,在作相对不起诉决定的同时,强制行为人缴纳“公共安全修复金”或“悔改保证金”,提高行为人的犯罪成本,从而达到警示教育的目的。

二是查处力度持续加大。虽然公安机关在治理酒驾方面付出了巨大努力,也取得了显著效果。但囿于警力不足,治安压力大等因素,公安机关对酒驾行为的查处难以做到严防死守、面面俱到,特别是在广大农村地区,查处工作还不能触及每一个角落。因此,公安机关对酒驾的治理仍然不能有丝毫的懈怠,而是要强化责任心和使命感,努力克服困难,保持对酒驾的常抓常查的态势,继续改进工作方法,努力提升查处效果。如公安机关在坚持日常巡查的同时,还应加强对“宿夜酒”、“深夜酒”的查处,在坚持对城市主干道设卡检查的同时,还应加强对乡村道路尤其是危险路段的设卡检查,坚决防止因酒驾引发恶性交通事故。

三是宣传教育跟上步伐。醉驾入刑以来,随着城市交通检查的日渐频繁,广大市民对醉驾的认识有了明显提高,但对认识的分布并不均衡。存有戒惧心理的基本集中在公职人员人群,无业人员尤其是年龄较大的农民,常常对此抱着无所谓的态度。由此可见各职能部门的宣传工作还不能完全适应形势所需。当前我们要着重转变宣传模式,各机关职能部门需形成联动合力,充分利用基层干部,发动基层群众,用活生生的事例、血淋淋的案例进行大范围的宣传动员。让老百姓看得见摸得着,形成对酒驾危害的深度认识,充分认识触犯法律的行为代价,从而使“开车不饮酒,酒后不开车”的观念真正深入人心。

(作者为巴中市恩阳区人民检察院崔桂华 胡涛 朱刘英)

川公网安备51190302000182号

川公网安备51190302000182号